di Luciano Aprile

Ancora un horror? D’estate? Cos’è, ci si vorrebbe far raggelare mentre fuori infuriano 35-40 gradi? Sarebbe un peccato se il pregiudizio di molti verso il genere ‘horror’ inibisse la visione di questo film importante. Certo sotto i ponti sono trascorsi diversi film spazzatura, rientranti nel suddetto genere, ma questo non dovrebbe autorizzare mai le generalizzazioni. Questo film potrebbere essere un ottimo ‘sponsor’ involontario per l’ultimo libro del filosofo-psicanalista Massimo Recalcati (quello de “Il complesso di Telemaco nel quale si era occupato della figura a rischio del padre, oggi), “Le mani della madre”: opera che riassume le implicazioni profonde del rapporto madre-figlio, a livello psicologico e simbolico, esistenziale e psipcopatologico.

Sì, un altro film horror sulla madre, dopo i recenti “The orphanage” di Juan Antonio Bayona e “La madre” di Andrés Muschietti (entrambi spagnoli) o come i classicissimi “Psycho” di Hitchcock, “Rosemary’s baby” di Polanski o “Carrie, lo sguardo di Satana” di De Palma. Tutte opere alle quali, la regista rivolge un delicato omaggio, soprattutto “Carrie” (l’attrice protagonista, su cui, è bene dirlo subito, cade la responsabilità quasi assoluta del racconto e della sua credibilità) è ‘rossa’ e somiglia un po’ a Sissi Spacek. Evidentemente non c’è bisogno di essere studiosi di Winnicott o Melanie Klein per comprendere la profonda ambivalenza del rapporto-madre figlio sebbene per il ‘senso comune’ dominante in un paese cattolico come il nostro, la mamma non possa che essere prodiga di cure, generosa e disponibile, capace di un’abnegazione totale. In questo contesto l’associazione madre-mostro non può che apparire blasfema, grottesca, infondata. Ciò non impedisce però alla vita vera, alla cronaca nera, di raccontarci drammi in cui l’infanticidio ad opera della madre non è poi così mostruoso, ma rivela problematiche profonde di ambivalenza affettiva e di impotenza di molte donne a gestire il carico della maternità e della educazione del figlio.

In questo film australiano, la regista (una donna!) l’esordiente Jennifer Kent, si misura con questo tema scivoloso che rimanda all’eterno mito negativo, tutto ‘occidentale’ della figura di Medea, madre assassina, donna folle, vendicativa, mostruosa appunto. E, occorre dire che forse solo la sensibilità di una donna avrebbe potuto toccare questo tema senza rischiare la misoginia. Nel racconto filmico protagonista, sin da subito, è la coppia madre-figlio ad essere unica protagonista, privata com’è sin dalla prima scena della figura maschile del padre, quando un sogno-incubo della donna ci mostra la sua morte tragica proprio nel giorno della nascita del figlio. Il piccolo, 6 anni, è un bambino iperattivo, dotato di una immaginazione morbosamente fertile: è attratto dai giochi di prestigio, dalle invenzioni, dai personaggi misteriosi della letteratura per ragazzi. Per la scuola e per le altre famiglie è un ragazzino difficile, ma le istituzioni che si affacciano sulla scena in questo film non sono affatto rassicuranti e soprattutto non offrono alcun reale supporto alla solitudine della madre, limitandosi a goffe soluzioni di emarginazione del bambino. Quando gli assistenti sociali (un uomo e una donna) fanno irruzione nella casa, i loro volti sono ingessati, perbenisti, somigliano vagamente ai due protagonisti del famoso quadro “Gotico americano” di Grant Wood (1930). Ai loro toni inquisitori, la madre contrappone con rabbia una richiesta illuminante: “Non chiamatelo bambino, si chiama Samuel!”

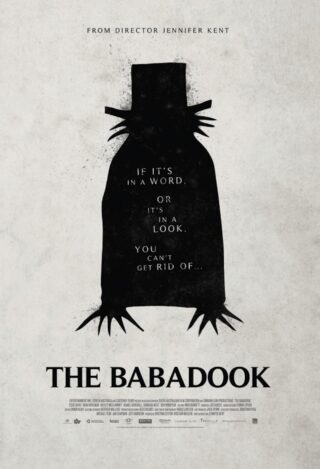

Il ‘mostro’ dunque, all’inizio del film, sembra essere il figlio: pericoloso per sè e per gli altri, violento, visionario, allucinato. Ma anche morbosamente legato alla madre con cui condivide tutto: le fiabe, le invenzioni-giocattolo di cui è capace, le sue esibizioni teatrali, ogni aspetto della vita quotidiana. In modo invadente (anche il letto della madre è assediato, spesso e volentieri), appiccicoso e infine ossessivo. Il ‘mostro’ così, a lungo andare, diventerà la madre stessa, che lentamente si sgretola, si rompe, si apre al mostruoso, lo lascia entrare, se ne fa possedere. Ma in mezzo a questa aberrante ‘teriomorfosi’ (dall’innocenza infantile del figlio, mostruosa, a quella materna della madre, inconcepibile, inaccettabile!) c’è il mostro vero, Babadook appunto: che però non è altro che un disegno di carta in rilievo, in uno di quei libri per ragazzi in cui le figure ‘sbalzano’ dalle pagine’ verso il lettore quando le sfogli; è un tenero mostro bidimensionale, i cui artigli, è vero, potrebbero ricordare il Freddy Krueger di “Nightmare” di Wes Craven (horror seminale di ormai 30 anni fa) o il cui cilindro e la pinguedine potrebbero far pensare al Dottor Caligari del famoso film espressionista tedesco del 1920, ma che sembra proprio essere innocuo, persino tenero (una versione a cartoon dell’ uomo nero, Boogey, che compare nel testo di una antica canzone che si ascolta nel film).

Ma è pur sempre un piccolo ‘mostro’ bidimensionale, che si mostra come ombra, come riverbero, come scheggia di visioni laterali, parziali, distratte. Da subito si ha la sensazione (grazie all’abilissima regia che intercala sogni, risvegli, sconnessioni temporali del quotidiano e che manda la telecamera, a singhiozzi, verso gli anfratti più inquietanti della abitazione di madre e figlio) che l’orrore stia allagando la mente della povera protagonista, che ci troviamo di fronte ad una deriva psicotica e non ad un ingresso del sovrannaturale nella vita normale di tutti i giorni. La casa diventa lo scenario claustrofobico di questa discesa agli inferi della follia: anfratti, ripostigli, cantine, il pavimento misterioso e attraente che sta sotto i letti, armadi (che si aprono da soli) porte (che cigolano) lampadine oscillanti (che scoppiano), corpi che svolazzano (sbatacchiati qua e là da energie invisibili). Sembra tutto il repertorio già visto e sentito (suoni e rumori, sospiri e biascichii sono sempre decisivi in un horror che si rispetti!), tutta la chincaglieria ingenua del genere orrorifico. Pure, tutto si tiene: grazie alla regia ancora una volta che sa mantenere in equilibrio, instabile e perfetto, la metafora centrale (il materno) e quella narrativa (il mostro, che altro non è, forse, che il proprio inconscio, la propria ambivalenza affettiva, il male stesso, forse…) senza mai cadere negli eccessi spesso anche ‘religiosi’ e/o superstiziosi dei film sulla possessione e sugli esorcismi (non ci sono croci nè esorcisti qui, ma solo una donna, in guerra con se stessa, con la propria solitudine, la propria mancanza d’amore, i propri traumi mai risolti, con la vita insomma).

So che i film non si raccontano, ma alcune scene meritano di essere segnalate, per la loro forte valenza filosofico-psicoanalitica, magari per chi ha deciso di non andare a vederlo. Per chi invece andrà a vederlo e non vuole saperne niente assolutamente, salti all’ultimo capoverso. La mamma, nel mezzo della sua deriva psicotica, chiama il figlio a sè e lo fa entrare, vestito, come lei, nella vasca da bagno: è la rappresntazione di un desiderio rimosso, inaccetabile, l’impossibile reintegro della propria creatura, nel grembo materno, nel liquido amniotico; una ricomposizione allucinata dell’identico, del se-stesso. Il figlio, anche se è il proprio, è sempre un Altro, non obbedisce al principio di identità, non corrisponde al godimento del genitore pur essendone oggetto del desiderio (il desiderio impossibile che il figlio sia esattamente come lo si vuole) e il conflitto continua. La madre si rivolge alle istituzioni, la polizia, per denunciare la persecuzione di qualcuno ai danni della sua famiglia; ma ha appena bruciato, in preda al panico, il libro per ragazzi (Babadook) da cui tutto ha avuto origine; le sue mani sono una bianca ed una nera, segno della doppiezza, dell’ambivalenza o schizofrenia della madre, che deve essere sempre integra, irreprensibile. Se ne va, inascoltata. Lei è pazza. Lei è Medea. Nella scena forse più tesa di tutto il film, la madre prende il figlio per il collo e lo stringe, incollando il suo volto stravolto a quello terrorizzato del bambino: secondo Lacan e Winnicott il volto della madre ha la funzione dello specchio ed è riconoscendosi in esso che l’infante acquista fiducia e costruisce la propria immagine. Pure, di fronte a questa terrificante inversione, quella di una madre che invece di sorridere e rassicurare, vuole uccidere, le manine del figlio le carezzano il volto. Quel figlio- mostro le cui manie e ossessioni avevano avviato l’intrusione del mostruoso nella casa, sembra essere ora l’ultimo alito di umanità, se non di razionalità. Questo gesto ricompone le parti disconnesse di una madre ormai sull’orlo della pazzia (o di un cedimento all’estraneo, al mostruoso, al disumano). In una sequenza fra le più visionarie e ‘truccate’, l’ombra di Babadook e l’incubo traumatico del Padre-Marito mancante, si confondono, rivelando la loro natura endogena, psicotica: è col passato che bisogna fare i conti; non si scappa dal passato; occorre risolverlo, anche se è difficile e talvolta sembri impossibile (“Così volli che fosse” dice lo Zarathustra di Nietzsche). Il peso più grande non sono i mostri che arrivano da fuori, magari da un semplice, innocente libro per ragazzi. Giacciono dentro: sono le nostre ambivalenze, non riconosciute, rimosse, denegate. Da lì, solo da lì, sgorga il male. Tutto ciò da un piccolo horror estivo? Sì; e non è poco. Aggiungeteci, se è quello che volevate sapere, che il film fa paura; ancora, di nuovo un bel film che fa paura, anche se la paura, quella vera, ce la dovrebbe fare il mondo, quello vero. Purtroppo.