di Luciano Aprile

“La bellezza è tutto; non c’è niente al mondo che valga la bellezza”. Detta così, decontestualizzata dalla sceneggiatura del film questa è una frase che potrebbe avere enunciato Schelling, o Schiller o Novalis; insomma uno di quei romantici dell’idealismo tedesco degli inizi del XIX secolo”. Nel film invece la pronuncia un losco manager di servizi fotografici di moda, ed è tutto un altro, il significato che essa assume. Il tema di questo film è sì la bellezza, ma la bellezza come è stata ridotta al giorno d’oggi dai media, dalla moda, dal divismo e dall’arrivismo ai quali essa serve come la materia prima. Una bellezza alienata e alienante, direbbero gli esistenzialisti, oppure una bellezza ‘a una dimensione’ avrebbe forse dtto Marcuse. Questa bellezza è il male. E’ infarcita di cinismo, cattiveria, ferocia. La bellezza rende cannibali perchè è stata ormai cannibalizzata: ci divoriamo l’uno con l’altro, divoriamo e consumiamo, scarifichiamo o gonfiamo il nostro corpo pur di accedere ad un ‘idea’ di bellezza, quella dei cataloghi, delle riviste patinate, dei videoclip conturbanti, rallentati, ricolorati e addizionati. La bellezza e’ ormai a uno stadio metafisico pur partendo innanzitutto dalla carne, anzi dalla ‘carne fresca’ (una delle frasi pronunciata da una delle ragazze di “Neon Demon” è: “quando compare la carne fresca la carne invecchiata diventa da buttare” (è una ventunenne che parla ad una sedicenne!). Questa è la materia con cui si cimenta questo film. Un’ opera nient’affatto di evasione.

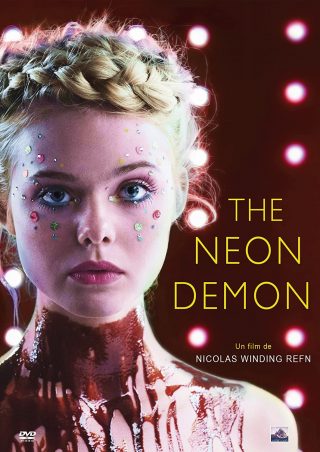

Il film inizia e finisce nel sangue: l’incipit ci propone un immediato shock visivo, una ‘fotografia’ iperrealista di quella che sarà la protagonista, un’immagine fra eros e thanatos: il suo corpo è languidamente sdraiato su di un divano mentre dal collo le cola sangue. Tipico! Un corpo giovane, discinto dalla cui gola tagliata sgorga liquido rosso: un foto che abbiamo la sensazione di aver già visto anche al cinema, come in “Maps to the stars” di Cronenberg (ma ci sovvengono anche i litri di sangue versati in “Sweeny Todd” di Tim Burton). La scena finale (o quasi) è quella di una ‘barbie’ (sempre lei, la giovane protagonista, disarticolata, immersa nel sangue sul fondo disseccato di una piscina sfarzosa; per rimanere a Tim Burton sembrerebbe l’Alice di ‘In the Wonderland”). In mezzo, c’è tutto un romanzo di formazione: la piccola Jessy, (sedicenne ‘costretta’ a dichiarare di avere 18 anni), si getta nel mondo, senza paracadute o rete di protezione, sfacciata e innocente, coraggiosa e imprudente, forte soltanto della sua giovinezza, della sua ‘purezza’ (infatti è vergine). Seduttività al suo grado zero.

‘Levati le scarpe’, ‘spogliati’: secchi comandi da scena sadica, è il diktat maschilista del fotografo di successo i cui scatti possono aprire le porte del successo. Ma il sesso, l’eros sono lontani, solo suggeriti, evocati, come del resto fa da sempre la fotografia erotica che è fatalmente immobile, incapace di mantenere le promesse del godimento. Non c’è desiderio in questo film, se non quello perverso, necrofilo, della truccatrice, Ruby (che non a caso agisce la sua cosmesi sia sui corpi diafani delle giovanissime modelle che su quelli gelidi e raccapriccianti dei cadaveri della Morgue). Tanto sono lontani il sesso e la seduzione dei corpi da questa pellicola, che pure ne mostra tanti, e nudi, che potrebbe sembrare, questo, un film moralista. Chissà se l’Osservatore Romano si deciderà a farne una recensione, che sottolinei come fra l’ostentazione dei corpi e il male non vi sia che una leggera pellicola, come sia freddo e senza amore il mondo permissivo della libertà sessuale promessa, ma disattesa e deturpata, da questo così materialista mondo d’oggi. Tutto il racconto filmico sembra preparare una punizione o una redenzione. Che ci sarà: un finale horror, grandguignolesco. Questa storia trasuda sangue, sin dall’inizio. Come quella di Macbeth: se Jenny avesse completato il liceo lo avrebbe capito che era incappata nelle tre fatidiche streghe. Ma lei è sprovveduta, pur credendosi scaltra, proprio come Macbeth. Anche se al contrario di lui, non avrà il tempo per provare i tormenti dell’anima e la persecuzione del rimorso. Certo non siamo nella Scozia brumosa o nei cupi castelli evocati da Shakespeare; siamo negli ambienti patinati, lussuosi, lussuriosi della moda e del cinema hollywoodiani, ma lo squallore del mondo ‘là fuori’ è richiamato dalle sequenze che mostrano il motel di periferia dove alloggia Jessy, gestito da un mediocre malfattore (Kenuu Rives) metafora ultrasintetica del mondo vero che incombe su quello ‘favoloso’ del jet set, falso e ammiccante. Artificiale. Musica e colori sono decisivi nella fruizione di quest’opera al cinema.

“Neon demon” è una robusta pozione di sinestesia: i colori accesi, forzati risultano raddoppiati dalle sonorità martellanti, oppure seducenti o talvolta ariose e avvolgenti. Alcune volte la trama, il testo, il racconto ne soffrono: fa capolino un po’ di autocompiacimento, dunque di noia. Ma si sopporta perchè si attende con curiosità quale sarà il prossimo quadro, la prossima visione surreale o iperreale che la sequenza successiva ci riserva. E non è secondario per i cosiddetti cinefili (che sia maledetta la lotro perversione! È ad essa che dobbiamo le idee astruse che sorreggono film come questi!) il gioco di citazioni suggerite in continuazione che proiettano il nostro apparato sensorio-immaginativo dalle parti di David Lynch, o di David Cronenberg, o persino di Quentin Tarantino; ma sul piano del racconto aleggiano invece le atmosfere e i ‘luoghi’ del recente (2014) “Canyons” di Paul Schrader (Los Angels, il suo cinema in putrefazione), o anche “A morte Hollywood” di John Waters, del 2001. Per quanto riguarda le soluzioni cromatiche, le contaminazioni spurie fra cinema e arte d’avanguardia il più simile è “Le streghe di salem” di Rob Zombie (2012). In fin dei conti “Neon Demon” vuol essere, sin dal titolo, un horror movie. Un film di serie B insomma. E va bene così.