di Luciano Aprile

Le recensioni dei libri e dei film sono pericolose: io non le leggo mai. Non voglio sapere nulla prima di affrontare una storia. Leggo le recensioni musicali perché non riescono per fortuna a dire nulla su ciò che solo l’ascolto ci potrà regalare.

In più aleggia su tutti noi come una moda satanica lo stigma sociale su chiunque si renda colpevole di spoiler. Lo spoileraggio è ormai braccato come lo spaccio di eroina, la pedofilia e il femminicidio. Dunque, me ne guarderò bene. Tuttavia qualcosa si può e si deve dire per invitare chi non lo conosce a leggere questo autore e questo libro.

Ormai è chiaro, per me almeno, che se vogliamo affrontare pubblicamente un qualunque problema etico su questioni riguardanti la scienza, la tecnologia e il nostro rapporto con esse, invece di rivolgerci ai testi scientifici o ai saggi filosofici dobbiamo dialogare con la letteratura o con il cinema.

I trattati e i saggi, scientifici o filosofici possono risultare noiosi e in più fanno solo finta di potere risolvere questioni altamente complesse e drammatiche. Ovunque si affaccino questioni di carattere etico nessuna scienza può accampare di conoscere la verità; semmai può solo offrirci argomenti per cercare di scovarla.

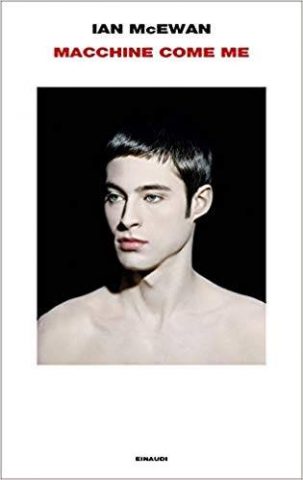

Prendiamo questo scrittore, sicuramente il più importante narratore britannico da almeno mezzo secolo a questa parte: Ian McEwan.

Dopo “La ballata di Adam Henry” (trasposto sullo schermo di recente in un film intitolato “Il verdetto”, un saggio cinematografico in cui etica giuridica e morale esistenziale confliggono in modo drammatico) o nel penultimo romanzo intitolato “Il guscio” (in cui clamorosamente il punto di vista narrativo è affidato ad un feto che vede, pensa e agisce, dal di dentro dell’ utero materno nel quale si sta sviluppando) è la volta di “Macchine come noi”, narrazione distopica dell’imminente, se non già incipiente, immersione delle nostre vite in un artificio globale totale, in un raddoppiamento delle forme di vita rappresentato dall’avvento dell ‘Intelligenza artificiale’, un tema che da “Blade Runner” (Ridley Scott, 1982) in poi, passando per “A.I.” di Spielberg o il più recente “Ex Machina” (Alex Garland, 2015) ha alimentato trame angosciate e ultra-pessimiste, distopiche appunto, sugli sviluppi del nostro rapporto con i nostri possibili doppi.

Da “Frankenstein in poi tali creature, frutto della nostra interessata ‘creatività’, nel senso della potenza degli esseri umani di creare forme di vita simili alla nostra, turbano il nostro immaginario, ci tentano e ci suggestionano solo come possibili creature al nostro servizio, macchine-da.lavoro che non disturbino le nostre coscienze come facevano purtroppo i ‘negri’, quando fungevano da docili schiavi e come continuano a fare i poveri animali, totalmente asseriti ai nostri bisogni. Ma la riflessione sull’Io, sulla coscienza oppure sul ‘soggetto’ e su chi sia degno di essere tale è ormai stata avviata con la Modernità stessa e con buona pace di Cartesio non si è mai conclusa.

Cos’è un soggetto? Quando può definirsi tale? Quando ha coscienza di sé’. Gli animali forse hanno tale coscienza (anzi per molti è proprio sicuro che l’abbiano) ed è molto probabile che un domani l’avranno anche gli androidi, i robot, gli automi viventi che produrremo per il nostro aumentato benessere. Ma sembra saltato l’asserto di Tommaso d’Aquino (“Sulla verità”) che le cose artificiali, e non quelle naturali, siano ‘misurate’ dall’intelletto umano. Ormai, con questi manufatti, cioè i robot, o gli androidi, capaci non soltanto di un’intelligenza programmata e automatica, ma di meccanismo di crescita autoalimentata chiamata ‘machine learning’, cioè la capacità di apprendere dalle esperienze e dagli input educativi che si ricevono dall’esterno, rischiamo di impattare in qualcosa che sfugge al nostro intelletto, tanto questi ‘automi’ possono essere superiori al nostro i ‘cervello’; cosa che scatena questioni morali inedite, di difficile soluzione, legate ancora e sempre alla definizione di ‘coscienza’.

Ma anche volendo rimanere fermi alla definizione che dell’anima ci dà San Tommaso, e cioè che essa sarebbe: a) la capacità di conoscere tutti i corpi (un androide carico di conoscenze programmate ce l’avrebbe, questa capacità); b) di ricavare dalle conoscenze delle cose i concetti universali (questa è proprio la caratteristica precipua dell’intelligenza artificiale) e infine 3) il possesso di un’autocoscienza, sembra proprio che un’anima del genere non si possa non attribuirla ad un androide, almeno a quello descritto nel romanzo di Ian Mcewan, così come del resto a quello celeberrimo di Blade Runner, quello di ‘ho visto cose che voi umani…’.

E qui si fa avanti il problema che già Turing, con il test che porta il suo nome, si era posto: nel momento in cui un cervello artificiale si considerasse come distinto da tutto ciò che contiene e ci mostrasse comportamenti esteriori indistinguibili da quelli di un umano, cos’altro farebbe ostacolo a considerarlo a tutti gli effetti un ‘altro’ e come tale meritevole di essere rispettato e accettato? Il prospettivismo di Nietzsche e la ‘comprensione’ di Heidegger o di Sartre ci imporrebbero l’obbligo di questo ‘riconoscimento’ (così si chiama l’ultimo libro di uno dei filosofi morali più importanti al mondo, il tedesco Alex Honneth).

A fare da contorno a questo tema che è l’ossatura del romanzo, McEwan aggunge le storie delle vite dei protagonisti, che hanno un passato, dei segreti, dei problemi irrisolti e che anche solo incontrandosi producono una congerie di sentimenti emozioni , di cortocircuiti esistenziali che nessun programma informatico avrebbe potuto prevedere e che non sarebbe in grado di organizzare in modo totalmente logico e senza residui.

Cosicché la vicenda del robot, Adam, protagonista della narrazione di McEwan si interseca con il passato dei protagonisti e coi loro strascichi. Compare un bambino con la sua storia, e la sua condizione fragile e il suo futuro incerto modificano la percezione degli adulti rispetto al mondo e alle proprie responsabilità (un tema caro allo scrittore il cui romanzo più bello rimane forse proprio “Bambini nel tempo” del 1988).

Poi c’è la dimensione ucronica di tutta quanta la storia: siamo in una Londra di un tempo parallelo in cui le cose fra gli anni 50-80 non sono andate esattamente nel modo in cui si sono realmente svolte: alcuni personaggi non sono morti, alcune vicende sono accadute sì ma in senso controfattuale rispetto alla Storia vera, un famoso scienziato dalla vita tragica, risulta vivo e vegeto e partecipa della vicenda come qualsiasi personaggio inventato; lui e qualche altro vengono omaggiati da McEwan di un surplus di vita ucronica appunto, quasi fosse un atto di devozione ed un risarcimento per le loro vite sfortunate. Ma magari anche in questo supplemento di vita lo ‘scienziato’in questione non sarebbe in grado di evitare errori e contraddizioni tipicamente umane, finendo col sembrare anche lui un po’ goffo o manierato, umano dunque, fin troppo umano. Alcune conquiste scientifiche, in questo quadro di storia alternativa, si sono imposte prima del tempo e il clima politico della Gran Bretagna di quegli anni sembra assomigliare a quello odierno, con riferimento al ‘dramma’ della Brexit ovviamente (nessun inglese responsabile oggi trascurerebbe questa situazione alla Beckett). Un aspetto che mescola ironia e preoccupazione da parte dello scrittore. C’è anche parecchio amaro umorismo. Aleggia un che di grottesco. ‘Grottesco’ è quando una persona viene ridotta, da qualcosa o qualcuno, ad un burattino, un automa. Ma anche quando accada il contrario, quando cioè si attribuisca ad un animale o ad una congegno meccanico una qualche consapevolezza emotiva, un sentimento ‘umano’, un progetto.

Proviamo ad immaginare un tostapane intristito dal dover ‘abbandonare’ le fette biscottate che ha riscaldato per un po’ dentro il suo ventre oppure una lavatrice che soffra l’umidità in modo metereopatico un cellulare intimamente dispiaciuto per i troppi selfie ed sms idioti che gli tocca contenere e che offendono la sua dignità. Ma, sembra dirci, la neurologia oggi, che altro è la cosiddetta coscienza se non una certa organizzazione della materia?Il corpo poi, è per noi umani inesorabilmente fragile e caduco, invecchia e si estinguerà. Una macchina invece potrebbe soffrire di un’obsolescenza meno implacabile e peraltro del tutto superabile se i contenuti algoritmici e informatici, la memoria e il congegno programmatico del machine learning con tutti i dati appresi e organizzati fossero trasferibili in una nuova memoria più capiente, in un altro, più perfezionato, corpo artificiale. Alla fine la coscienza possibile di un androide potrebbe essere persino più longeva e prossima all’immortalità di quanto noi miseri umani si possa sperare. Ma poi: se il nostro famoso “self”, il sé, non fosse altro che un processo organico inscritto nelle strutture neurali, appunto, una illusione, un sottoprodotto delle nostre strutture narrative? E poi: cos’è quell’ “umano” di cui andare tanto orgogliosi? Le guerre che provochiamo? La fame che perpetriamo? L’estinzione delle foreste e delle specie viventi? Il danneggiamento della biosfera? Ci serve creare macchine perfette per gettarle in un mondo imperfetto? Questo e altro come in un frullatore esistenziale ed etico che alla fine ci sembra necessario attraversare se vogliamo essere responsabili di qualunque sia il senso del nostro destino.

Ecco: se dovessi scegliere una parola che fotografi l’urgenza della scrittura di questo romanzo sceglierei la parola ‘responsabilità’ come il nostro inaggirabile imperativo categorico.

E, come sempre, il racconto ci smuove più cose nascoste dentro, di quanto possa fare qualunque altra cosa. A parte, talvolta, un’immagine.