di Gabriele Colella

Nel caleidoscopio di motivi e di suggestioni, che accomunano le lettere scritte dalle coniuges nella raccolta ovidiana delle Heroides, permettete che vi conduca, ora, alla scoperta di un ultimo grande minimo comun denominatore delle epistole compilate dalle mogli: l’immagine del letto nuziale.

Non c’è eroina che non faccia riferimento, nello scrivere al marito, al proprio giaciglio matrimoniale. Nel presente articolo, mi limiterò a sottoporre alla vostra attenzione quelle lettere in cui il talamo si configura come luogo prediletto dalle protagoniste, per abbandonarsi al dolore generato dalla lontananza dello sposo, irrimediabilmente lontano. Si tratta delle lettere di Penelope (her.1), di Ermione (her.8), di Medea (her.12) e di Laodamia (her.13) indirizzate ai rispettivi mariti. Dunque, cominciamo.

In her. 1, due sono i passi significativi a proposito dell’immagine del letto nuziale. Si osservi, anzitutto, la prima occorrenza:

O utinam tum, cum Lacedaemona classe petebat,

obrutus insanis esset adulter aquis!

Non ego deserto iacuissem frigida lecto,

non quererer tardos ire relicta dies, (her. 1, 5-8)

I versi menzionati sono tratti dalla sezione iniziale della prima epistola. Fin da principio la sposa di Ulisse si sofferma sul motivo che la costringe alla lontananza dallo sposo: la guerra di Troia, che ha privato le donne greche dei rispettivi mariti. Penelope riconosce che, se Paride fosse stato sommerso dalle onde quando si recava a Sparta per rapire Elena, la guerra fra Greci e Troiani non sarebbe scoppiata, lei non avrebbe giaciuto, fredda, lontana dal suo uomo, nel letto deserto, e non avrebbe lamentato lo scorrere interminabile del tempo.

La seconda occorrenza è ugualmente degna di nota:

Me pater Icarius viduo discedere lecto

cogit et immensas increpat usque moras. (her. 1, 81-82)

Nei versi precedenti, la coniunx si mostra in preda ai dubbi e alle insicurezze. Soprattutto, la turba la possibilità che il marito si conceda a un amore peregrino. Il fatto che, ai versi 81-82, Penelope faccia menzione del padre Icario che la obbliga ad abbandonare il letto e a porre fine alle sue attese è un’incontrovertibile dimostrazione che proprio a letto la donna si sia tanto interrogata sulla sorte del marito e, presumibilmente, tormentata.

È opportuno individuare le differenze, tra i due passi citati, in riferimento all’immagine del letto nuziale. La moglie di Ulisse ricorre, da un lato, allo stesso sostantivo, lectum (v. 7; v. 81); dall’altro, a due diversi aggettivi riferiti al letto: nel primo passo è desertus; nel secondo, invece, è viduus (come già, similmente, le viduas manus del v. 10). Al di là del diverso aggettivo, cui la coniunx ricorre, l’idea veicolata dai due termini non è poi così dissimile. Il letto è, in entrambi i casi, vuoto, perché Ulisse non è lì ad occuparlo con lei. Certo è che viduus rappresenta un’alternativa più puntuale (difatti il termine attiene alla sfera semantica  dell’amore e del matrimonio) rispetto a un più generico desertus al quale, d’altronde, si lega l’idea della solitudine della donna, espressa dal participio passato relicta del v. 8. Quest’ultima constatazione sembra suggerire che il ricorso a due aggettivi diversi sia più che altro stato dettato dal contesto in cui figurano. In questo senso, nel caso del v. 7, deserto è ben allineato a relicta e al senso di abbandono a cui i due termini concorrono. Nel caso del v. 81, invece, non sorprende la specificazione viduo riferita al letto se si considera che, nei versi immediatamente successivi a quelli menzionati, la coniunx ribadisce, al cospetto del padre Icario, di essere ancora e di voler per sempre essere moglie di Ulisse. Soltanto a patto di essere considerata tale, sarà pronta a rispondere anche all’autorità paterna. Viduus, fatte queste precisazioni, si addice perfettamente a un contesto in cui la donna sottoscrive l’attaccamento alla propria relazione matrimoniale, adesso minacciata dalla lontananza del marito e dal fatto che il letto sia rimasto ‘vedovo’. È doverosa d’altronde, a proposito dell’aggettivo, la seguente precisazione: sembra che in viduus possa esser intravisto il presagio funesto di Icario che considera già ‘vedovo’ il letto della figlia e, quindi, già morto il marito di lei.

dell’amore e del matrimonio) rispetto a un più generico desertus al quale, d’altronde, si lega l’idea della solitudine della donna, espressa dal participio passato relicta del v. 8. Quest’ultima constatazione sembra suggerire che il ricorso a due aggettivi diversi sia più che altro stato dettato dal contesto in cui figurano. In questo senso, nel caso del v. 7, deserto è ben allineato a relicta e al senso di abbandono a cui i due termini concorrono. Nel caso del v. 81, invece, non sorprende la specificazione viduo riferita al letto se si considera che, nei versi immediatamente successivi a quelli menzionati, la coniunx ribadisce, al cospetto del padre Icario, di essere ancora e di voler per sempre essere moglie di Ulisse. Soltanto a patto di essere considerata tale, sarà pronta a rispondere anche all’autorità paterna. Viduus, fatte queste precisazioni, si addice perfettamente a un contesto in cui la donna sottoscrive l’attaccamento alla propria relazione matrimoniale, adesso minacciata dalla lontananza del marito e dal fatto che il letto sia rimasto ‘vedovo’. È doverosa d’altronde, a proposito dell’aggettivo, la seguente precisazione: sembra che in viduus possa esser intravisto il presagio funesto di Icario che considera già ‘vedovo’ il letto della figlia e, quindi, già morto il marito di lei.

Anche in her. 8, il letto accoglie i tormenti della coniunx abbandonata:

Nox ubi me thalamis ululantem et acerba gementem

condidit in maesto procubuique toro,

pro somno lacrimis oculi funguntur obortis,

quaque licet, fugio sicut ab hoste viro. (her. 8, 107-110)

L’epistola volge al termine. Dopo aver riflettuto sul proprio passato e sulla sorte avversa che l’attanaglia, l’eroina torna a pensare alla condizione in cui, nel momento in cui scrive, è spiacevolmente costretta: la relazione forzata con Pirro. Soprattutto per questo, al pari di Laodamia (her. 13, 104-105 Tu mihi luce dolor, tu mihi nocte venis; / nocte tamen quam luce magis …), anche Ermione è convinta che la notte, più del giorno (vv. 105-106 Cum tamen altus equis Titan radiantibus instat, / perfruor infelix liberiore malo;) non lasci scampo ai tormenti della moglie abbandonata. Più di thalamus, la cui specificazione è necessaria a un più preciso inquadramento spaziale della scena (thalaus sta, infatti, per ‘camera nuziale’) è degno di nota torus, termine che designa il letto in chiara alternativa al lectus (her. 1, v. 7; v. 81) delle parole di Penelope. Lectus e torus sono, innegabilmente, sinonimi: volerne indagare le differenze di significato sarebbe un’impresa ardua se non addirittura inconcludente. In questa sede, conviene piuttosto focalizzare l’attenzione sull’aggettivo con cui Ermione indica il letto nuziale: al v. 108, lo definisce maestus (condidit in maesto procubuique toro). Lo scarto rispetto alle parole di Penelope è evidente: piuttosto che veicolare, tramite l’aggettivo qualificativo riferito al letto nuziale, l’idea dell’assenza del marito (finalità cui sono preposti tanto deserto quanto viduo in her. 1), Ermione sembra perseguire un obiettivo diverso quando specifica che il suo torus è maestus. Si tratta, inequivocabilmente, di una personificazione: il letto è triste così come triste è chi, su quello stesso letto, giace gemente (v. 107 ululantem e gementem): Ermione, per l’appunto, il cui dolore non è solo scatenato dall’assenza del marito (come nel caso di Penelope che si limita a definire il proprio letto ‘vuoto’) ma addirittura amplificato dalla compagnia indesiderata di Pirro che con la forza si è appropriato di lei.

Oltre alla differenza relativa al modo in cui Penelope ed Ermione definiscono il letto nuziale, è opportuno osservare a quali verbi le due coniuges ricorrono per esprimere l’atto di adagiarsi, sole, sul giaciglio. Anche in questo caso, possono essere colte diverse soluzioni espressive: Penelope scrive di giacere (her. 1, v. 7 iacuissem) fredda, nel letto nuziale; Ermione, invece, afferma di crollare (her. 8, v. 108 procubuique) sul proprio torus. Sembra proprio che in procumbere, più che in iacere, risieda l’idea della ‘caduta’ anche e soprattutto emotiva della protagonista. Sembra, in altri termini, che per Penelope si tratti solo di adagiarsi nel proprio letto e per Ermione, invece, di cadere, in preda alla disperazione, nel proprio torus. Un’ulteriore conferma di ciò sembra poter essere rintracciata nel verbo condidit adoperato dalla moglie di Oreste per alludere alla notte che la ‘chiude’, ansimante, nella camera da letto (her. 8, 108). Che Penelope soffra meno di Ermione al pensiero del marito assente? Che sia questo che Ovidio voglia suggerirci affidando un diverso copione alle due mogli? È assai plausibile. Ancor più plausibile se si considera l’assenza di riferimenti, in her. 1, alle lacrime della donna, ai suoi gemiti, ovvero a un pur minimo atteggiamento di mestizia della moglie di Ulisse. La verità è che quella Ovidiana è una Penelope assai diversa da quella omerica: la donna, frigida e impassibile, non si lascia scuotere dalla mancanza del marito.

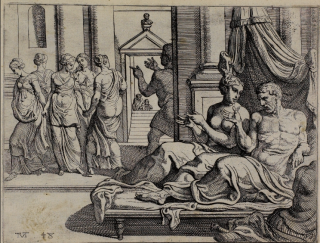

Passiamo alla disamina del motivo nella lettera scritta da Medea a Giasone. A proposito dell’immagine della donna che si duole nel letto nuziale, è significativo il seguente distico:

Ut positum tetigi thalamo male saucia lectum,

acta est per lacrimas nox mihi, quanta fuit: (her. 12, 57-58)

I versi menzionati rientrano nella sezione iniziale di her. 12. Medea rievoca, almeno a partire dal v. 31, il tempo trascorso con Giasone e, soprattutto, il momento del commiato dal marito, cui segue la disperazione dell’eroina: ad accoglierla, lacrimante, è il letto. Similmente a quanto accade in her. 8, anche in questo passo, coesistono i termini indicanti la camera nuziale e il letto, thalamus e lectus. In particolare, her. 8 ed her. 12 condividono l’immagine delle lacrime che la donna versa quando, addolorata, si adagia sul letto nuziale. Nel caso di Ermione, gli occhi della coniunx conoscono, nottetempo, lacrime sgorgate in luogo del sonno (her. 8, 108 pro somno lacrimis oculi funguntur obortis). Medea, invece, passa tutta la notte a piangere (her. 12, 58 acta est per lacrimas nox mihi, quanta fuit). In entrambe le situazioni, sembra che il sonno sia impedito dal pianto a cui la donna non può sottrarsi, soprattutto a letto. In entrambi i casi, la lontananza dall’uomo amato si traduce in patimento per la donna: non le resta che piangere. Un aspetto merita però una riflessione particolare: fa riflettere, in her. 12, il fatto che la donna si abbandoni alle lacrime non appena tocchi il giaciglio, come se questo potesse catalizzare le emozioni della coniunx sofferente, e fosse il luogo più adatto, se non l’unico, nel quale abbandonarsi al dolore. In questo senso, è la congiunzione temporale ut (v. 57) a suggerire che il pianto e, dunque, il tormento cominci esattamente nel momento in cui la moglie si distende sul proprio letto. Il verbo tangere (in chiara alternativa a iaceo di her. 1, v. 7 e a procumbo di her. 8, v. 108), retto da ut, è funzionale, così, a rendere l’idea del dolore che assale la donna non appena tocca il letto. È degno di nota, infine, che Medea si definisce saucia, cioè ‘ferita’ differentemente dalla frigida (her. 1, 7) Penelope.

I versi menzionati rientrano nella sezione iniziale di her. 12. Medea rievoca, almeno a partire dal v. 31, il tempo trascorso con Giasone e, soprattutto, il momento del commiato dal marito, cui segue la disperazione dell’eroina: ad accoglierla, lacrimante, è il letto. Similmente a quanto accade in her. 8, anche in questo passo, coesistono i termini indicanti la camera nuziale e il letto, thalamus e lectus. In particolare, her. 8 ed her. 12 condividono l’immagine delle lacrime che la donna versa quando, addolorata, si adagia sul letto nuziale. Nel caso di Ermione, gli occhi della coniunx conoscono, nottetempo, lacrime sgorgate in luogo del sonno (her. 8, 108 pro somno lacrimis oculi funguntur obortis). Medea, invece, passa tutta la notte a piangere (her. 12, 58 acta est per lacrimas nox mihi, quanta fuit). In entrambe le situazioni, sembra che il sonno sia impedito dal pianto a cui la donna non può sottrarsi, soprattutto a letto. In entrambi i casi, la lontananza dall’uomo amato si traduce in patimento per la donna: non le resta che piangere. Un aspetto merita però una riflessione particolare: fa riflettere, in her. 12, il fatto che la donna si abbandoni alle lacrime non appena tocchi il giaciglio, come se questo potesse catalizzare le emozioni della coniunx sofferente, e fosse il luogo più adatto, se non l’unico, nel quale abbandonarsi al dolore. In questo senso, è la congiunzione temporale ut (v. 57) a suggerire che il pianto e, dunque, il tormento cominci esattamente nel momento in cui la moglie si distende sul proprio letto. Il verbo tangere (in chiara alternativa a iaceo di her. 1, v. 7 e a procumbo di her. 8, v. 108), retto da ut, è funzionale, così, a rendere l’idea del dolore che assale la donna non appena tocca il letto. È degno di nota, infine, che Medea si definisce saucia, cioè ‘ferita’ differentemente dalla frigida (her. 1, 7) Penelope.

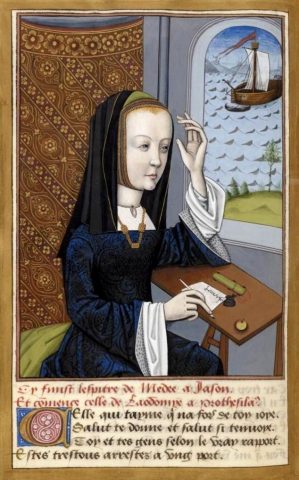

Si consideri, ora, l’immagine del letto nuziale in her. 13:

Tu mihi luce dolor, tu mihi nocte venis;

Nocte tamen quam luce magis: nox grata puellis

quarum suppositus colla lecertus habet.

Aucupor in lecto mendaces caelibe somnos;

Dum careo veris, gaudia falsa iuvant. (her. 13, 104-108)

Si tratta di versi tratti dalla sezione centrale della tredicesima epistola. Ribadita a più riprese l’unicità del marito, raccomandatasi a lui (v. 96 Di faciant, ne tu strenuus esse velis!) perché non sia tanto ardito da toccare per primo il suolo di Troia, Laodamia torna, ex abrupto, a considerare la solitudine cui è costretta a causa dell’assenza di Protesilao, impegnato nella spedizione contro Troia. Della notte, specifica Laodamia, può godere la fanciulla che riposa sul braccio del proprio uomo; a lei, invece, tale possibilità è preclusa dall’assenza del marito. La nox è per la coniunx il momento privilegiato per inseguire sogni ingannevoli, immagini fittizie (come Deianira, in her. 9, 36-38, dibattendosi tra quelle dei mostri con cui l’amato Ercole è costretto a battersi). Ancora una volta l’eroina insiste sulla vuotezza del letto che riflette la mancanza del coniuge. Il letto di Laodamia non è desertus né viduus come già quello di Penelope (her. 1, v.7; v.81). È caelebs. Più che il rapporto con desertus, è degno di riflessione quello con viduus (her. 1, 81): a differenza di desertus, viduus e caelebs si riferiscono al campo semantico del matrimonio: in entrambi i casi, la qualificazione che si è soliti attribuire al coniuge, è estesa al letto.