a cura di Trifone Gargano

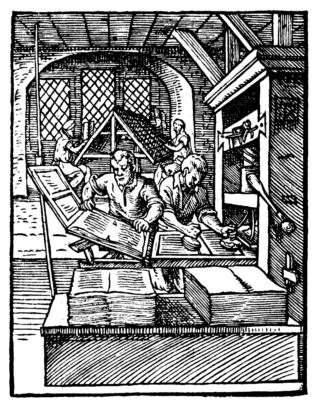

L’Indice dei libri proibiti (Index Librorum Prohibitorum) risale al 1559, istituito per volontà di papa Paolo IV. L’Indice è stato aggiornato periodicamente, per secoli, fino al 4 febbraio 1966, allorquando, cioè, la Congregazione per la dottrina delle fede, fondata nel 1908 (e conosciuta con il nome sinistro di Santa inquisizione), ne decise l’abrogazione. Sin dal 1571, per volontà del pontefice Pio V, fu creata una specifica Congregazione dell’Indice, con il compito precipuo di redigere e tenere aggiornato l’Indice. In tal modo, la Chiesa cattolica, in modo particolare, la Curia romana, esercitava il suo controllo egemonico e censorio su tutto il mondo della cultura, specie a partire dall’introduzione in Occidente della stampa a caratteri mobili (metà del XV secolo), e il conseguente rischio, per la Chiesa, che la cultura sfuggisse al suo controllo.

Così facendo, dunque, la Curia romana decideva cosa pubblicare e cosa non pubblicare; quali opere potessero circolare e quali no; quali Autori fossero destinati alla lettura e quali no. Con specifiche bolle papali, cioè con documenti ufficiali della Santa Sede, di fatto, veniva esercitata la censura preventiva sui libri da mandare in stampa, grazie all’espediente del così detto «imprimatur» (voluto dalla bolla di papa Leone X, il papa di casa Medici, del 1515, Inter Sollicitudines), cioè l’autorizzazione ecclesiastica, il «visto, si stampi», da concedere. Fu nel 1542, per volontà di papa Paolo III, che venne istituita la Congregazione della romana e universale inquisizione, conferendole il (gravoso!) compito di mantenere e di difendere l’integrità della fede; ma anche quella di esaminare e di proscrivere gli errori e le false dottrine. Suo primo presidente fu nominato il cardinale Giovanni Pietro Carafa, futuro papa con il nome di Paolo IV (colui che, come ho scritto sopra, diede l’impulso alla prima stesura dell’Indice dei libri proibiti, nel 1559, sotto il suo pontificato).

A Venezia, per volontà del Consiglio dei Dieci, nel 1549, fu chiamato monsignor Giovanni della Casa a redigere un Catalogo di libri eretici, sospetti, impii, e scandalosi, messi, appunto, all’indice, come si usa (oramai) dire, con espressione divenuta (tristemente) proverbiale, per alludere ai libri proibiti.

Il primo Indice romano, detto «Indice Paolino», includeva tutte le traduzioni della Bibbia nelle lingue volgari (tedesca, francese, spagnola, italiana, ecc.); il Talmud, testo sacro della tradizione ebraica; l’intera produzione di Niccolò Machiavelli; il Decameron di Giovanni Boccaccio; e tante altre opere antiche e contemporanee (ben 117 Autori; 127 Opere e 332 opere anonime).

Tra i nomi degli autori italiani inseriti, in vari periodi, in questo Indice dei libri proibiti, compaiono, tra gli altri, Pietro Aretino, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Cesare Beccaria, Pietro Verri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Gabriele d’Annunzio, Aldo Capitini, Alberto Moravia.

Dante Alighieri fu inserito subito in questo primo Indice dei libri proibiti, sin dalla stesura del 1559, come autore da non leggere, da non stampare e da non diffondere, per il suo trattato De Monarchia.

Finirà nell’Indice dei libri proibiti anche la Commedia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo, e pubblicata a Londra nel 1842 (con la Prefazione di Giuseppe Mazzini, che si firmò con l’espressione «Un Italiano»). La furia censoria della Chiesa romana colpiva, dunque, anche il poema dantesco.

Dopo secoli di proibizione e di divieto di stampa, di circolazione e di lettura, la Chiesa ha virato di 360° il suo atteggiamento nei confronti di Dante Alighieri, e, in modo particolare, della Divina Commedia, annettendola a sé, direi esibendola (dopo averla proibita per secoli) come testo cattolico, come opera identitaria della visione cattolica dell’uomo e del mondo, giungendo a definirlo «poeta nostro».

Nel 1965, infatti, Paolo VI, allora pontefice regnante, in occasione dei 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri (1265), in chiusura del Concilio Vaticano II, l’8 dicembre, aveva emanato una lettera apostolica, Altissimi Cantus, per celebrare il centenario dantesco, ma anche per ribadire, nel solco della tradizione del Magistero cattolico, in modo solenne, l’appartenenza alla cattolicità di Dante Alighieri, e della Divina Commedia:

Dante Alighieri è nostro per un diritto speciale: nostro, cioè della religione cattolica, perché tutto spira amore a Cristo; nostro, perché amò molto la Chiesa, di cui cantò gli onori; nostro, perché riconobbe e venerò nel Romano Pontefice il Vicario di Cristo in terra.

[Paolo VI, Altissimi cantus, dal prg. 9]

Era stato papa Benedetto XV, nel 1921 (altro anniversario tondo: 600 anni dalla morte del poeta), nell’enciclica In praeclara summorum, ad auspicare che Dante venisse assunto dalla scuola, e dalla gioventù, come maestro di dottrina cristiana, nella vita e nella letteratura. Dante «poeta cristiano», recita esplicitamente un passaggio dell’enciclica di papa Benedetto XV, capace cioè di cantare le «istituzioni cristiane» nella loro «bellezza«», e nel loro «splendore». Spingendosi a definire la Commedia dantesca come un «quinto evangelo».

Fin troppo facile sarebbe, come esercizio citazionistico, riportare, qui, versi della Commedia che sconfessano quest’affermazione del pontefice, intorno alla bellezza e allo splendore delle istituzioni cattoliche, a suo dire, cantate da Dante. Pertanto, mi limito solo a ricordare il verso 51 di Paradiso XVII, nel quale il beato Cacciaguida, con riferimento a Roma, alla Curia papale, massima istituzione cattolica, pronuncia la seguente (severa) sentenza:

«là dove Cristo tutto dì si merca»

Paolo VI, nel 1965, aveva sostenuto la tesi di un Dante poeta dei teologi, e teologo dei poeti, riaprendo, di fatto, con questo affermazione, un lungo dibattito a distanza, direi, meglio, una lunga disputa a distanza, con alcuni settori della critica dantesca laica, intorno alla collocazione, tutta all’interno del recinto cattolico, di Dante Alighieri e della sua Commedia. «Dante nostro», com’egli aveva sintetizzato. Si pensi, solo per fare un nome, tra gli obiettivi polemici (non pronunciati da Paolo VI), a Benedetto Croce, che, nel 1921, aveva pubblicato un saggio fondamentale per gli studi danteschi, La poesia di Dante. In quel saggio, infatti, Benedetto Croce aveva bollati come nient’affatto poetici, e quindi da non leggere, tutti quei canti dottrinali della Commedia, nei quali prevalgono ragionamenti e spiegazioni di carattere etico e teologico, con l’invenzione della fortunatissima formula critica «poesia – non poesia». Nel 1965, quando papa Paolo VI interviene con le sue affermazioni, Benedetto Croce è morto già da tempo (1952), ma la sua influenza sul mondo accademico (e su quello scolastico), e quello della editoria scolastica era ancora una presenza massiccia e attiva, nella formazione dei docenti e nel loro successivo magistero. Il 1965, per altro, segna l’inizio di un’età in cui la scuola italiana, sotto la spinta del progresso, del benessere, e di ben precise riforme parlamentari, diventava di massa. La scuola media unica, già dal 1963, e poi, via via, nei decenni successivi, l’accesso libero agli studi secondari superiori, fino alla liberalizzazione degli accessi universitari.

Sostanzialmente, Paolo VI, con la sua lettera apostolica, ridava slancio e vigore intellettuale alla disputa che era già partita nell’Ottocento, tra la cultura liberal-massonica, che faceva di Dante il campione del Risorgimento (basti pensare al «ghibellin fuggiasco», di Foscolo; o al Dante padre della patria, di Mazzini), e la cultura cattolica. Tra fine Ottocento e primo Novecento, si registrò una significativa effervescenza degli studi e delle acquisizioni storiche, filologiche e linguistiche, intorno alla vita e all’opera di Dante Alighieri, determinate da diversi fattori, tra cui le attività promosse dalla Società Dantesca Italiana, e, in maniera particolare, dallo studioso Michele Barbi. Fervore che accompagnò il così detto «mito di Dante», e la sua monumentalizzazione (con la intitolazione di piazze, di scuole e di strade, in tutti i borghi e in tutte le città della giovane Italia).

È stato notato, qualche anno fa, da Sebastiano Valerio (Dante, l’unità d’Italia e la nuova filologia, 2015), come la presenza di Dante nei programmi della scuola italiana preceda la nascita stessa dello Stato italiano, giacché i programmi generali delle scuole secondarie furono promulgati nell’autunno del 1860, e, cioè, prima della proclamazione formale del regno d’Italia (avvenuta, com’è noto, il successivo 17 marzo del 1861, legge n. 1 del Regno d’Italia, del 21 aprile 1861). Lo studio della vita di Dante, e quello della Divina Commedia, con una scansione ternaria delle cantiche, una per ciascun anno scolastico, da prevedere negli ultimi tre anni delle superiori, scansione canonica (che dura tuttora), con commento “filologico ed esegetico”, sanciva, di fatto, la definizione di un (aurorale) canone scolastico dantesco.

Il Regio Decreto 689, dell’11.09.1892 (ministro Ferdinando Martini), in una acclusa tabella (Limite e ripartizione delle materie insegnate nei Ginnasi e nei Licei), per i programmi di lingua e letteratura italiane della scuola secondaria classica, fissava, per il triennio liceale, lo studio della “esposizione”, rispettivamente, dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, conferendo, così, al poema dantesco funzione pedagogica e intellettuale. Per le scuole normali (cioè, per le scuole magistrali), preparatorie all’insegnamento, la complessa cantica del Paradiso veniva limitata alla lettura “di qualche episodio, scelto fra i più facili”, con l’aggiunta di notizie su tutta la cantica.

Nei primi programmi d’esame per le scuole tecniche (promulgati nel novembre del 1860), una sezione conclusiva era riservata al commento “filologico ed estetico sopra alcuni luoghi scelti di Dante, Petrarca, Ariosto …”. Negli anni immediatamente successivi, la preoccupazione dei governi in carica si concentrò principalmente sulla formazione linguistica (per il contrasto all’analfabetismo). Nel 1913, per i così detti licei moderni, con programmi sperimentali, caratterizzati, per esempio, dalla sostituzione del greco con due lingue straniere moderne, e dall’inserimento, per l’Italiano, dello studio di alcuni autori stranieri, a Dante veniva riservato un posto notevolissimo, proprio con l’intenzione di rendere familiari i più bei luoghi delle tre cantiche, invogliando la lettura autonoma e personale del poema. Finalità così moderna, quanto, ancora oggi, ahimè, disattesa, perché sfugge a molti docenti che la finalità dell’insegnamento della letteratura italiana non è la formazione di specialisti dell’analisi del testo, quanto, piuttosto, quella dei lettori.

Nel 1883, nella sua relazione finale dei lavori della Commissione ministeriale per i libri di testo, Anton Giulio Barrili, patriota, scrittore e docente di letteratura italiana presso l’ateneo genovese, auspicava che negli istituti e nelle scuole tecniche si registrasse un più diffuso studio del poema dantesco, indicandolo come il «codice letterario e politico delle genti italiche», e facendo voti che il poema dantesco divenisse «familiare anche a coloro che volgono gli studi della vita a materie puramente scientifiche». Nel gennaio del 1920, il ministro Alfredo Baccelli, nel governo presieduto da Francesco Saverio Nitti, intervenendo sui programmi dei licei, lasciava, sostanzialmente, inalterata la presenza di Dante (nel triennio liceale), con la sola precisazione che, per la prima liceo, si indicava la lettura (integrale) dell’Inferno; mentre, per la seconda e per la terza liceale, letture dal Purgatorio e dal Paradiso. Sensibile riduzione della presenza dantesca si registrava per il liceo moderno (confinandolo al solo primo anno di liceo). Giovanni Gentile, con il Regio Decreto n. 2345, del 14 ottobre 1923, intervenne radicalmente sugli orari e sui programmi di insegnamento, tracciando una nuova scuola (e anche una nuova idea di società), con un complesso sistema di esami di passaggio, da un ordine all’altro degli studi. Nell’esame di licenza della scuola complementare (con durata triennale, e collocata dopo l’istruzione elementare, priva di sbocchi ulteriori, e pensata apposta per sbarrare l’accesso di massa ad altri gradi diversi dell’istruzione secondaria), era richiesta la conoscenza di figure e di episodi, tra i più famosi e canonici, della Divina Commedia. Stessa conoscenza era richiesta all’esame di accesso alla prima liceo (in chiusura del ginnasio superiore). Per gli esami della maturità classica, le indicazioni ministeriali gentiliane suonavano in modo molto vincolante, prevedendo l’accertamento della conoscenza integrale di almeno una delle tre cantiche dantesche. Grosso modo analoghe erano le richieste per i candidati agli esami della maturità scientifica. Dante figurava, nel disegno gentiliano, anche come autore da conoscere e da discutere per le prove orali degli esami finali di abilitazione degli istituti tecnici. Per gli esami finali del liceo femminile, invece, veniva richiesta la conoscenza antologica della Divina Commedia.

Con la sistemazione (parziale) degli ordinamenti, intervenuta nel 1930 (R.D. n. 1467), Dante veniva reso obbligatorio nell’esame di abilitazione all’insegnamento elementare. Ancora, nel 1933, con due rispettivi decreti, riguardanti, l’uno, l’istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 892), l’altro, quella tecnica (n. 491), Dante veniva richiesto come uno dei due autori da portare alla prova di maturità (il secondo doveva sceglierlo la Commissione d’esame, all’interno di un elenco presentato dal candidato). Per quanto riguarda Dante, bisognava dimostrare di conoscere una cantica per intero, e, delle restanti due, almeno 25 canti complessivamente; inoltre, bisognava dimostrare di conoscere il disegno generale del poema, e testi dalla Vita Nuova e dalle Rime.

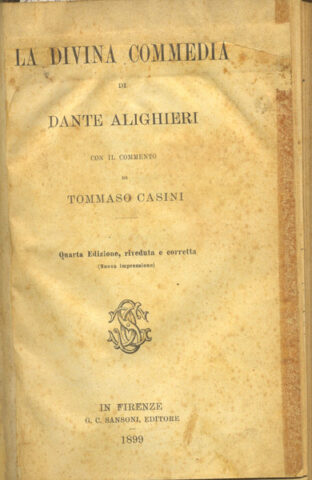

Per i libri di testo, nei primi decenni del Novecento, si registra, tanto nei licei quanto nelle scuole tecniche, l’assoluto predominio di una edizione della Commedia con il commento di Tommaso Casini, che vantava, per l’anno scolastico 1914-15, ben 65 adozioni nei licei, e 24 negli istituti tecnici. Questa edizione, uscita, per la prima volta nel 1887, per Sansoni, nella Biblioteca scolastica di classici italiani, fondata e diretta da Carducci, giunse, nel giro di pochi anni, a registrare ben cinque edizioni. Erano anche piuttosto diffusi strumenti e sussidi, destinati in specie agli istituti tecnici, quali le Tavole dantesche ad uso delle scuole secondarie (1889) di Adolfo Bartoli e Tomaso Casini; il Manualetto elementare per l’intelligenza della Divina Commedia (1910) di Giovanni Federzoni; l’Avviamento allo studio della Divina Commedia (1906) di Francesco Flamini; le Tavole riassuntive della Divina Commedia (1920) di L. M. Cappelli.

L’odierna lettera apostolica, Candor lucis aeternae, di papa Francesco I, uscita in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta, assume più l’aspetto di un appuntamento con il Magistero cattolico, che quello di uno spontaneo tributo a Dante Alighieri, e alla sua opera. Papa Francesco I, nella sua lettera apostolica, insiste, infatti, sul concetto di Dante «profeta di speranza».

Dietro la disputa sull’appartenenza (o meno) di Dante alla cattolicità, si nasconde, evidentemente, ben altra disputa, e cioè quella intorno al controllo della formazione dei giovani, che la Chiesa cattolica, in Italia, aveva perso, in concomitanza con la nascita dello Stato italiano, e della scuola pubblica. I termini di questo scontro erano ben chiari, nel 1921, in papa Benedetto XV, e persistono tutt’ora, sia pure con stile sfumato (direi ben dissimulato), nella lettera apostolica di papa Francesco I.

All’esplicito richiamo, rivolto ai giovani, a studiare la Commedia e Dante, sotto la guida del Magistero ecclesiastico, che si legge nell’enciclica di Benedetto XV, corrisponde, infatti, in questa ultima lettera apostolica di papa Francesco I, per un verso, il ringraziamento ai docenti, per il loro diuturno impegno educativo; per altro verso, l’auspicio di portare il messaggio cristiano di Dante oltre le mura delle aule scolastiche. Nella sostanza, però, il nodo resta identico, tra l’un papa e l’altro: il desiderio di controllare la formazione dell’intera società.

In un passaggio, papa Francesco I presenta Dante come precursore della «nostra cultura multimediale», dal momento che, nella Commedia, «parole e immagini» danno vita a un «unico messaggio». In effetti, potrei citare moltissimi luoghi danteschi per dimostrare quest’affermazione del papa, nei quali, cioè, con grandissima forza espressiva, nel testo della Commedia, parole e immagini si fondono. Mi limito a ricordare solo l’espressione dantesca «visibile parlare», contenuta nel verso 95, del canto X del Purgatorio. Si tratta della prima cornice del Purgatorio, quella dei superbi, con le anime penitenti che procedono con massi sulla schiena e sulla nuca, a capo chino, battendosi il petto, in segno di pentimento. Sulla parete rocciosa si vedono scene in bassorilievo di umiltà premiata; sul pavimento, invece, scene di superbia punita.

In un ulteriore passaggio della lettera apostolica, papa Francesco I invita a guardare a Dante come a un Autore che «[…] ci chiede piuttosto di essere ascoltato». Ecco, sì, ascoltato e letto, mi permetto di aggiungere; innanzitutto, nella sua dimensione poetica. La Divina Commedia, è bene ribadirlo, è e resta un’opera di poesia. E come opera di poesia essa va letta (e ascoltata). Questo è lo sforzo che ciascuno di noi, lettore qualunque, critico, docente, educatore, è chiamato a fare. Leggere e comprendere la Commedia, all’interno di un paradigma interpretativo che è, e che resta, innanzitutto, quello metrico-retorico, tenendo ben fermo il testo d’autore, al centro delle letture.

Infine, faccio mio l’augurio di papa Francesco I, affinché la Commedia non resti sterilmente chiusa nelle aule scolastiche, e universitarie, ma che, al contrario, venga diffusa ovunque. dante Classico attivo. Un Classico cioè capace di incendiare i cuori e le menti: quella poca «favilla che gran fiamma seconda» (Pd., I, 34), e che ha il potere di cambiare la vita di ciascuno di noi.

Se, infatti, leggessimo i sette versi conclusivi del canto V del Purgatorio, con le sue dolenti, drammatiche parole, pronunciate da Pia senese, se leggessimo questi versi tutti i giorni e in tutti i luoghi, forse, oggi, il tristissimo fenomeno del femminicidio si ridimensionerebbe:

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo

e riposato de la lunga via»,

seguitò ‘l terzo spirito al secondo,

«ricorditi di me, che son la Pia;

Siena mi fè, disfecemi Maremma:

salsi colui che ‘nnanellata pria

disposando m’avea con la sua gemma» [130-36]